シルクを使った藍の生葉染め体験会開催しました。 会場 みのりや電業 MHKスタジオ、講師 みやちくん(宮地功子さん)

★藍染は日本だけのものではなくエジプトでは紀元前2400年頃にはミイラを包んでいる麻布に藍糸の糸が織りこまれていました。アメリカ大陸ではペルーで高度な染め技術が、インドでも古代から藍染めが行われていました。

★日本では5世紀頃に、中国あるいは朝鮮半島からの渡来人によって伝えられ、江戸時代に木綿の栽培が盛んになり木綿は藍にもよく染まることから、庶民にも藍染の衣服が普及していきました。

★世界中に藍染文化が広がりましたが、同じ青い色の染まる藍草にはいくつかの種類があります

①日本ではダテアイ ②沖縄ではリュウキュウアイ ③インドではインドアイ ④ヨーロッパではウォ‐ド

★藍染めには色々な染め方があります

①藍建て(発酵建て)で染める(スクモと木灰、消石灰)( 綿、麻が染める)

②沈殿藍(インドや沖縄など気温の高い地域で行われる)(綿、麻が染める)

③生葉染め(綿や麻は染まりにくいが動物性の絹は染まる)

★化学染め

1880年にドイツ人のバイヤーがインディゴを科学的に合成して合成インディゴが製造され、しだいに天然藍より合成藍のほうが、多く使われるようになった。ジーンズが広がるとともに合成インディゴも広がった

今回おこなう「生葉染め」について

藍建ては高価なスクモを購入し発酵させるといった細かい工程がありますが、生葉染めは時期が限られますが夏に収穫するダテアイの葉で簡単に染めることが出来ます。

★生葉染めの仕組み

藍の生葉を水に入れてミキサーにかけると、生葉にふくまれているインディカンと酵素が葉からでてきて反応し、インドシキルに変化して繊維の中で酸化して2個が結合し、インディコに変化し青く染まる

★藍の発酵建ての仕組み

藍の葉が乾燥すると色素のインディコは水に溶けないが、微生物で発酵して水に溶けるインディコに変化してインディコが布に染まる→水洗、空気で酸化させるときれいな青色にそまる(水に溶けにくいインディコにもどり青色が定着)

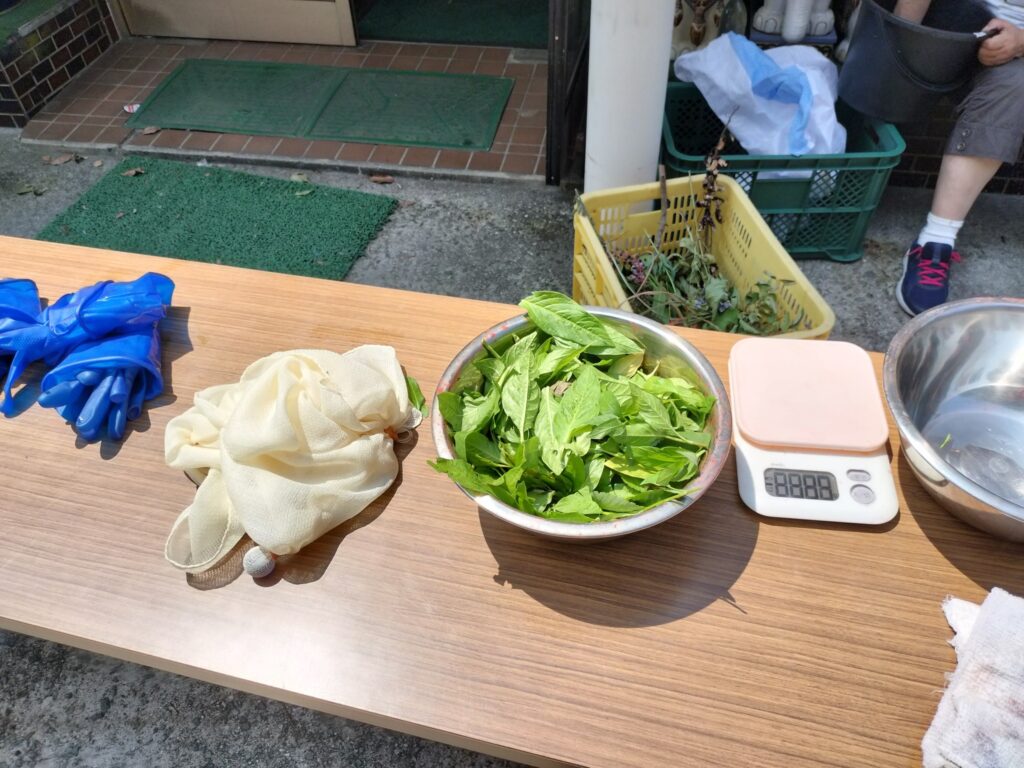

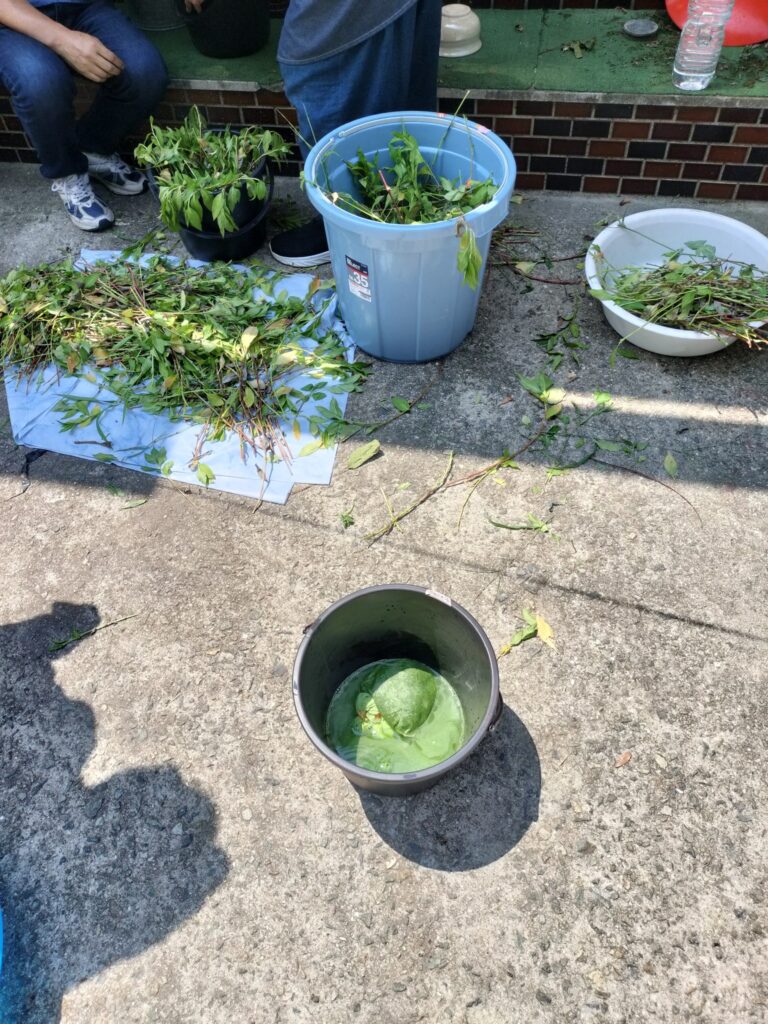

生葉染めの工程は

①ダテアイを葉と茎に分ける。葉を使います。葉を洗う

②ミキサーに葉と水を入れミキサーにかける

③ミキサー液を布でこして染料液を作る

④染料液に湿らした布を入れ、5~10分浸し染をする

⑤染料液の中でムラが出来ないように布をたえす動かす(布は液の中から出さない)

⓺5~10分染めたら軽くたたんで、手の平でおしてしぼる

⑦布を広げて空気にあてる

⑧たっぷりな水で手早く洗う

⑨広げて日光に当てる、乾燥させる(タオルを巻いて脱水で早く乾かすことができる)

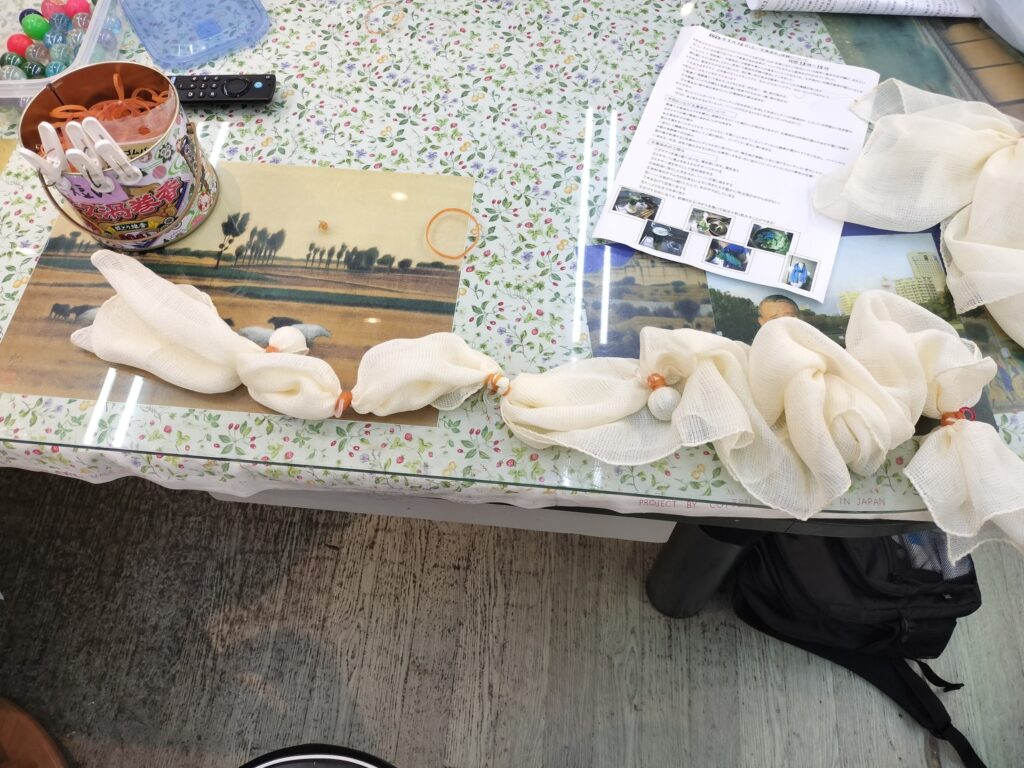

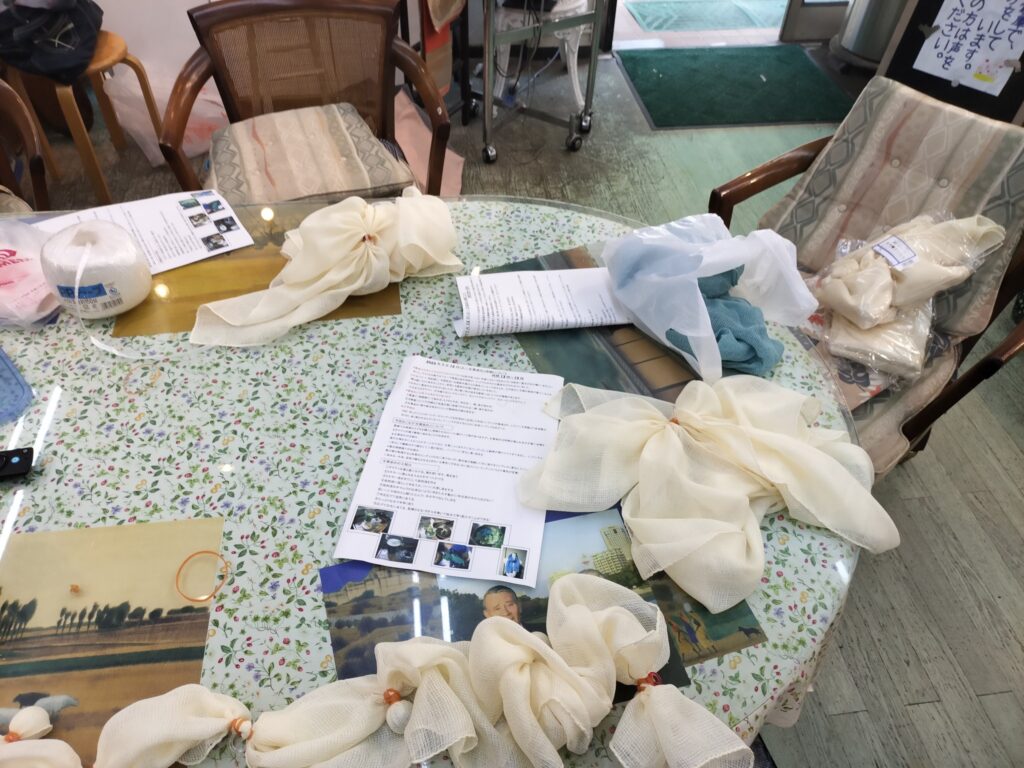

シルクを使った藍の生葉染め体験会の様子。

シルクを使った藍の生葉染め体験会記念撮影

コメント