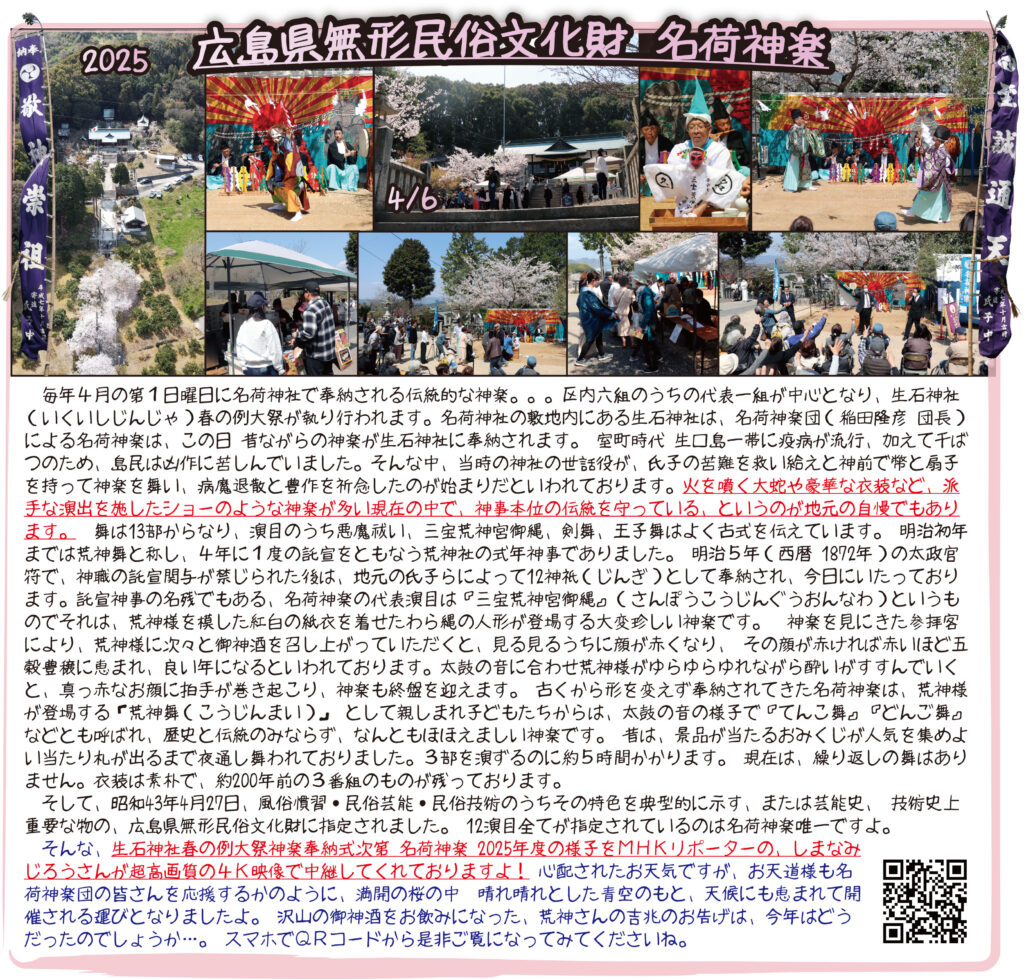

生石神社春の例大祭神楽奉納式次第 広島県無形民俗文化財名荷神楽 五穀豊穣 家内安全「沢山の御神酒をお飲みになった荒神さんの吉兆のお告げは、果たして今年はどうなったのでしょうか」2025年4月6日 4K

毎年4月の第1日曜日に名荷神社で奉納される伝統的な神楽。

区内六組のうちの代表一組が中心となり、生石神社(いくいしじんじゃ)春の例大祭が執り行われます。

名荷神社の敷地内にある生石神社では、名荷神楽団(稲田隆彦 団長)による名荷神楽がこの日奉納されます。

昔ながらの神楽が、春の訪れとともに神前に舞われるのです。

室町時代、生口島一帯に疫病が流行し、加えて干ばつのため島民は凶作に苦しんでいました。

そんな中、当時の神社の世話役が氏子の苦難を救い給えと神前で幣と扇子を持って神楽を舞い、病魔退散と豊作を祈念したのが始まりといわれています。

火を噴く大蛇や豪華な衣装など、派手な演出を施したショーのような神楽が多い現代において、

神事本位の伝統を守っているというのが、地元の自慢でもあります。

舞は13部からなり、演目のうち「悪魔祓い」「三宝荒神宮御縄」「剣舞」「王子舞」は、よく古式を伝えています。

明治初年までは「荒神舞」と称し、4年に1度の託宣をともなう荒神社の式年神事でした。

しかし、明治5年(西暦1872年)の太政官符で、神職の託宣関与が禁じられた後は、

地元の氏子らによって「12神祇(じんぎ)」として奉納され、今日にいたっています。

託宣神事の名残でもある名荷神楽の代表演目『三宝荒神宮御縄(さんぽうこうじんぐうおんなわ)』は、

荒神様を模した紅白の紙衣を着せたわら縄の人形が登場する、大変珍しい神楽です。

神楽を見に来た参拝客により、荒神様に次々と御神酒を召し上がっていただくと、

見る見るうちに顔が赤くなります。

その顔が赤ければ赤いほど五穀豊穣に恵まれ、良い年になるといわれております。

太鼓の音に合わせ、荒神様がゆらゆらと酔いが進んでいくと、

真っ赤なお顔に拍手が巻き起こり、神楽も終盤を迎えます。

古くから形を変えず奉納されてきた名荷神楽は、荒神様が登場する「荒神舞(こうじんまい)」として親しまれ、

子どもたちからは太鼓の音の様子で「てんこ舞」「どんご舞」などとも呼ばれています。

歴史と伝統だけでなく、なんともほほえましい神楽でもあるのです。

昔は、景品が当たるおみくじが人気を集め、良い当たり札が出るまで夜通し舞われておりました。

3部を演ずるのに約5時間かかります。現在は、繰り返しの舞はありません。

衣装は素朴で、約200年前の3番組のものが今も残っています。

そして昭和43年4月27日、

風俗慣習・民俗芸能・民俗技術のうち、その特色を典型的に示す、または芸能史・技術史上重要なものとして、

広島県無形民俗文化財に指定されました。

12演目すべてが指定されているのは、名荷神楽が唯一です。

そんな生石神社 春の例大祭 神楽奉納式次第。

名荷神楽 2025年度の様子を、MHKリポーターの「しまなみ じろう」さんが、超高画質の4K映像で中継してくれておりますよ!

心配されたお天気ですが、お天道様も名荷神楽団の皆さんを応援するかのように、

満開の桜の中、晴れ晴れとした青空のもと、天候にも恵まれて開催される運びとなりました。

沢山の御神酒をお飲みになった荒神様の吉兆のお告げは――

今年はどうだったのでしょうか…。

スマホでQRコードから、ぜひご覧になってみてくださいね。

- 節句

生石神社春の例大祭

賑やかに

ほのぼのと

晴れ晴れに

とり納めました。

たくさんの方々の

ご協力に支えられた

お祭りでした。

人の力で

人が集まり

人の支えで

人が喜ぶ

そんなお祭りを

これからも

続けて行きたいです。

名荷神社(みょうが-たどり着けたら奇跡の神社)さんより。

コメント