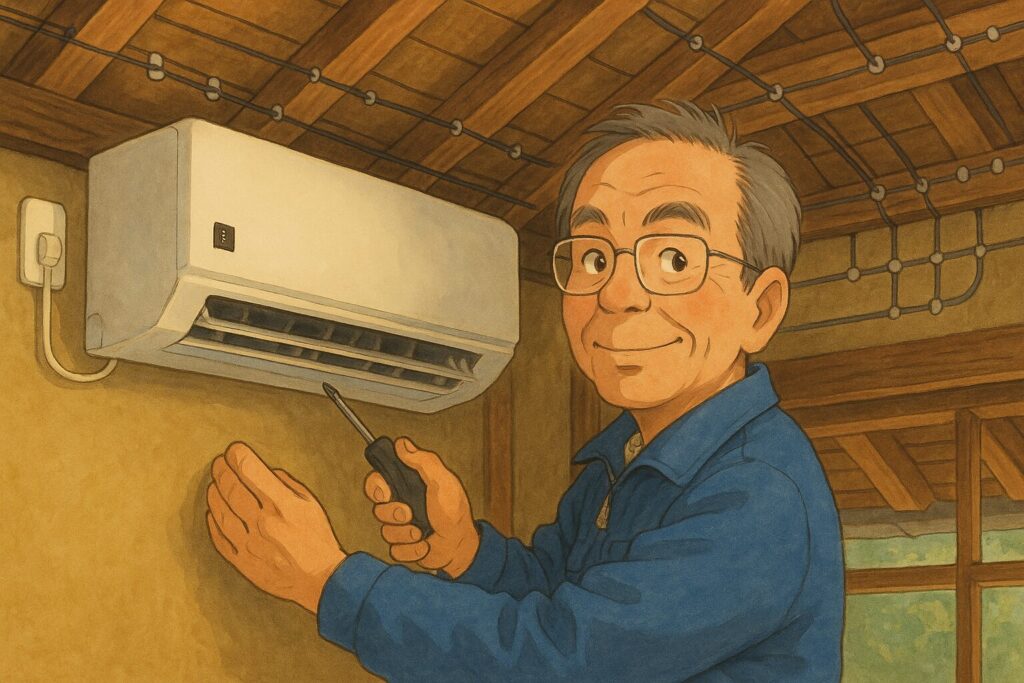

五十数年前に鑑別試験で覚えたクリートまだ現役です。【エアコン取付工事】🔧

昔の家でよく見た“がいし引き配線”ってなに?〜電気工事の昔ばなし〜

こんにちは。😊

今日はちょっと懐かしい話をしたいと思います。🕰️

昔の家、とくに昭和の時代までに建てられた木造住宅なんかで、「がいし引き配線(がいしびきはいせん)」っていう工事方法を見かけたこと、ありますか?🏠

聞き慣れない言葉かもしれませんが、これ、昔の電気工事では当たり前だったんです。🔧

■ そもそも「がいし」ってなに?

「がいし」っていうのは、白くて丸っこい陶器みたいな部品のこと。⚪

今でも電柱についてるのを見かけることがありますよね。👀

これ、電線が木や壁に触れて漏電したりしないように、絶縁(電気を通さない)するための道具なんです。🔌

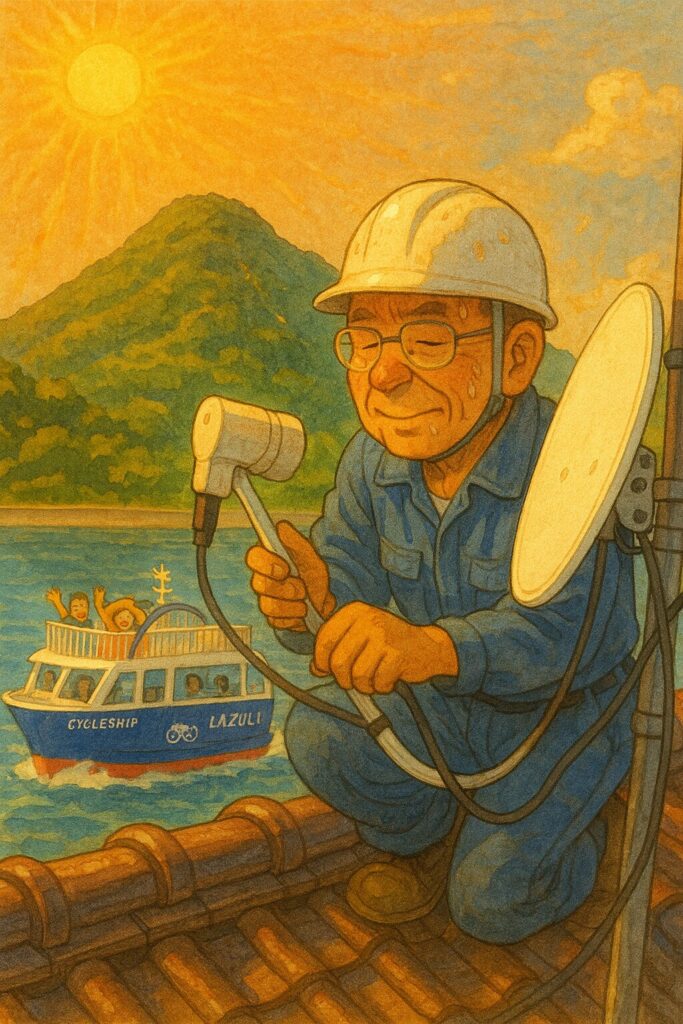

■ 昔の家では電線は“外”にあった?

今の家は、電線は壁や天井の中を通ってますよね。🏡

でも昔の家は、天井の表面や壁の外側に直接電線を通していたんです。📏

そのときに活躍してたのが、がいし。🧰

がいしを木の梁(はり)や柱にネジで固定して、そこに電線をくるっと巻きつけて留める。🪵

これが「がいし引き配線」です。🎞️

見た目はちょっとレトロで、味わい深い感じ。🍵

電線がむき出しなので今の安全基準には合わないけど、当時はこれが普通でした。🕊️

■ なぜ昔はがいしを使ってたの?

一番の理由は「安全のため」だったんです。🛡️

当時は今ほど電線の素材や設備が進んでいなかったので、電気を通す部分と木造の建物との間に、しっかりと距離をとる必要がありました。🧱

がいしを使えば、電線が木の柱や天井に直接触れるのを防げて、安心して使うことができたんですね。😊

昔の人の工夫って、本当にすごいなぁと思います。👏

■ 今でも残ってる?大丈夫なの?

はい、今でも古民家や納屋などにがいし配線がそのまま残っていることがあります。🏚️

見た目がどこか懐かしくて、味わいのある風景でもありますね。🌿

ただし、長年使われた配線は、劣化やゆるみが出てくる場合もあるため、今の暮らしに合わせて点検しておくと安心です。🔍

「レトロで味があるから残したい」と思われる方も多いですが、今の電気の使い方とは少し違ってきている部分もあります。💡

安全面を考えて、必要に応じて現代の基準に合わせた見直しをしておくと、より快適に暮らせますよ。🌟

■ もしご自宅に見つけたら?

天井や壁に白い陶器のようなものが並んでいて、そこに電線が通っていたら、それは“がいし引き配線”かもしれません。👀

今すぐどうこうというわけではありませんが、古くなっていそうだなと感じたら、一度専門家に見てもらうと安心です。📞

昔の工夫に感心しつつ、今の暮らしに合った形で活かしていけるといいですね。🌸

最後に、、、。

がいし引き配線は、昔の暮らしを支えてきた知恵でもあります。📚

その一方で、今の生活では見直しやメンテナンスが必要な部分でもあります。🛠️

「これなに?」と思った方、ぜひこの記事をきっかけに、お家の電気工事にも興味を持っていただけたらうれしいです。✨

コメント